記事一覧

-

配給列車6590レ・6591レ~どんな車両がつながってる?

鉄道会社内において車両や部品などの社用品を運ぶ配給列車。かつて山口、広島両県の山陽本線を走っていた配6590レと配6591レはブルートレインの電気機関車EF65形1000番台(PF形)がけん引し、下関・幡生の工場に入出場するいろいろな車両が見られる楽しみがあった。 -

九州ブルトレED76形の魅力〜59.2改正で復活したヘッドマーク

東海道・山陽路を1000㌔以上走ってきた寝台特急は、九州に入ると赤い交流電気機関車の出番となる。東京から見ると末端区間で、ヘッドマークも外され地味な印象だったが、1984(昭和59)年2月のダイヤ改正でヘッドマークが復活すると一転、注目度が一気に高まった。 -

115系3000番台と0番台 新旧混在編成の変遷

広島・山口地区の山陽本線に1982(昭和57)年にデビューした115系3000番台。快適な転換クロスシートが並ぶ車内は利用者から歓迎されたが、JR初期までは中間車にセミクロスシートの従来車両を組み込んだ編成も存在し、客室設備に「格差」が見られた。 -

国鉄末期、山陰本線松江駅で見た旧型客車の記憶

1985(昭和60)年8月、松江駅(島根県)で寝台特急「出雲1号」と急行「さんべ」を撮った時、くすんだ青色の鈍行列車を見かけた。貫通扉がなくむき出しの最後尾、車体中央には「出雲市行」と書かれたサボと呼ばれる行き先板を付けていた。当時山陰本線に残っていた旧型客車だった。 -

謹賀新年

いつも「歴鉄2番線」をご覧いただきありがとうございます。1980〜90年代の鉄道をまとめようと立ち上げたサブブログですが、当時のことを振り返ったり調べたりしていると新たな発見もあり、日々楽しみながら書いています。 -

防府駅西の小さな踏切~高架化で鉄道広場になった旧本線

JR山陽本線防府駅(山口県防府市)のすぐ西側に、かつて地域住民に親しまれた小さな踏切があった。1994年の鉄道高架化とともに姿を消したが、周辺は防府市と徳地町(現山口市)を結んだ防石鉄道(64年廃止)の記念広場として整備されている。 -

小郡にいた2軸無蓋車トラ145260

2004年8月、JR新山口駅(旧小郡駅)に隣接する車両基地でイベントが開かれた。主役はSLやまぐち号の蒸気機関車C57形やブルートレインけん引機EF65、EF66形だったが、一緒に並んでいた古びた貨車に目が留まった。木材も使われた黒光りした渋い外観。旧国鉄時代からの2軸無蓋車、トラ45000形だった。 -

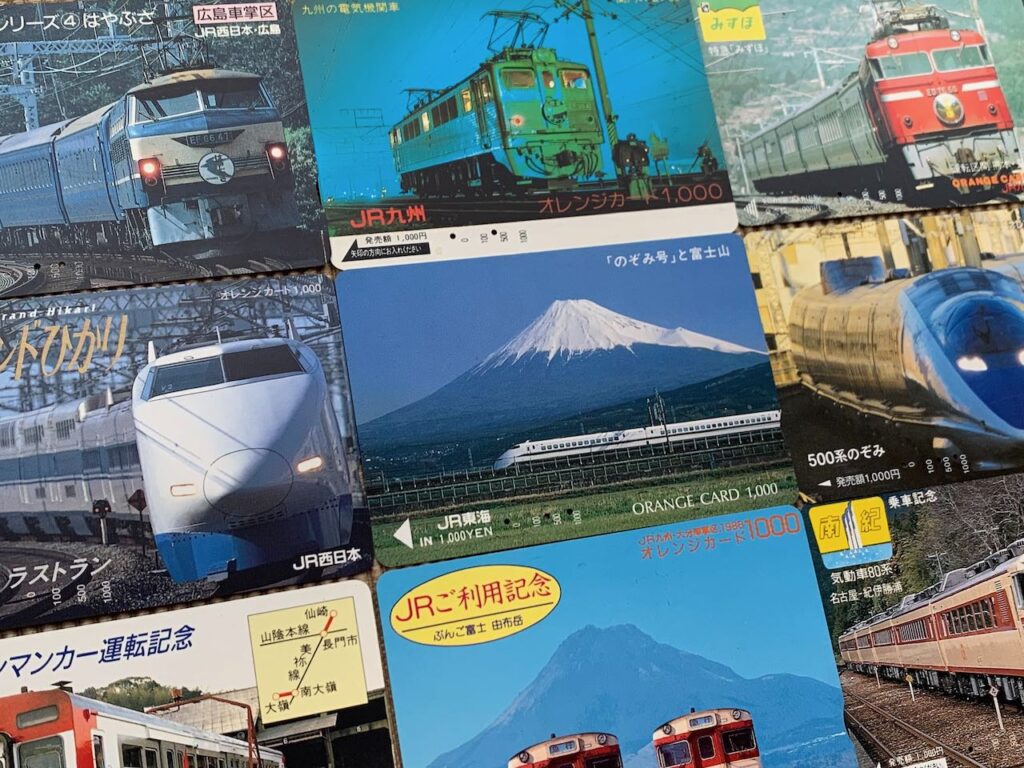

人気を集めたオレンジカード~キャッシュレスの先駆け

きっぷが買えるカードとして国鉄末期に登場した「オレンジカード」。対応する自動券売機が全国の主要駅に設置され、キャッシュレスの利便性と真新しさから急速に普及した。絵柄の種類も豊富で収集対象としても人気を集めた。 -

流れ星マークを付けたEF66形~ブルトレ専用機の証し

国鉄末期の1985(昭和60)年3月からブルートレインで活躍したEF66形電気機関車。「あさかぜ」「はやぶさ」など伝統列車のヘッドマークを掲げた姿は多くのファンを魅了したが、JR移行後にもう一つ、ブルトレ専用機としての象徴的なアイテムが添えられた。運転席窓下、車体側面にあった「流れ星マーク」だ。 -

四国に渡った111系〜JR草創期を支えたベテラン

国鉄の気動車王国だった四国に電車が走り始めたのは、JRへの移行を1週間後に控えた1987(昭和62)年3月23日だった。翌88年4月10日に瀬戸大橋が開通すると、眺望に優れたグリーン車を連結した快速「マリンライナー」なども登場。電化区間は華やかな雰囲気に包まれた。その中で黙々と働くベテランもいた。新性能直流近郊形の元祖、111系電車だった。 -

国鉄ボンネット特急に浸る~クハ481-603の客室と運転台

昭和後期の国鉄特急を代表する485系電車。東海道の花形だった151系「こだま形」以来のボンネットスタイルは列島を駆け抜け、多くの人々を魅了した。九州鉄道記念館(北九州市門司区)ではクハ481-603を保存・公開し、その勇姿を伝えている。 -

ブルトレけん引機 EF66形に交代~60.3改正の衝撃

1958(昭和33)年から半世紀以上にわたって親しまれたブルートレイン。各時代・各地域でさまざまな機関車に彩られたが、東京駅を発着する6本の寝台特急のけん引機がEF65 1000番台(PF形)からEF66形に交代した85年3月のダイヤ改正は、ファンに衝撃を与えた。